「西洋占星術」の歴史や基本的な考え方について詳しく解説していきます。興味はあるけれど、どこから入ればいいのか分からないという方にもオススメです。

西洋占星術は天動説の時代に発展した、星を使った占いです。そのため、「天動説を前提とした考え方」をベースにしています。その起源は大変古く、紀元前のメソポタミア文明のバビロニアにまでさかのぼります。

その後、アレクサンドロス大王が征服した後のエジプトで、初めてホロスコープを扱った占星術が生まれ、やがてギリシャで発展していきました。天文学者・占星術師プトレマイオスが天動説とともに理論を体系化したものが、今日の西洋占星術の基礎といえるでしょう。

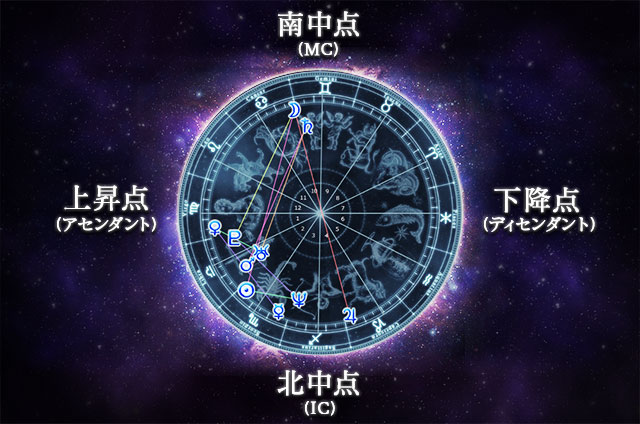

ホロスコープは、ある瞬間の天球上の感受点の位置を二次元の図面に落としたものです。

ホロスコープを描く時に一番初めに使うのが「上昇宮」です。これは真東を向いた時に見える黄道十二宮です。これを円の左側に配置します。上の図では処女宮の中央あたりが真東にあることを示しています。

地球上から太陽系の星を見ると、その向こう側に太陽系外の星が見えることになります。地球は太陽の周りを1年かけて一周するので、昼間に星が見えるものとすれば、太陽の向こう側の星座も1年かけて一周することになります。

この「星座の中を通る太陽の通り道」が黄道です。黄道と天の赤道は年に2回交わりますが、この春頃のものを春分点といい、一般的な西洋占星術(Tropical Astrology)では、この春分点と呼ばれる位置を白羊宮の始まる角度(0度)とし、角度で星の位置を表します。

春分点を起点に30度ずつの等分割で黄道を分けたものが黄道十二宮です。

黄道十二宮とその中に入る黄道十二星座は、2千年以上前の古代ではおおむね一致していました。現代では地球の歳差運動により、実際の星座と黄道十二宮は、約1つ分ずれています。

日本語では「牡羊座」「魚座」など、あたかもその星座の位置を指すように呼びますが、西洋占星術の「サイン」は正確には黄道を等分割した、黄道十二宮の30度の範囲のことを指します。ホロスコープ上のサインは、上記の順に、左回りに配置されます。

上記の経緯により、通例として各「十二宮」のことを「〇〇座」と呼びます。一般的な星座占いで、「〇〇座」と言われるのは、出生時の太陽の位置が、対応する「〇〇宮」にいることを指します。

感受点とは、西洋占星術で使用する天球上のポイントです。代表的なものは実在する惑星です。ホロスコープ上では以下のような記号で表されます。

上の図のホロスコープで、中心から外側に伸びている、線で円を12個に分けたものをハウスといいます。「第1ハウス」「第12室」などと呼ばれます。

サインが天球の黄道を12個に等分割しているのに対し、ハウスは地上から星を見た時にどの方向にあるかを指します。真東を第一ハウスの始まりとし、黄道を分割します。ハウス分割の方法は数百種類あるとも言われていますが、現代で一般的なものとして「コッホ」「プラシーダス」があります。

ハウスは地上から星を見た時の方向であり、地球は1日1回自転しているため、星は1日の間に全てのハウスをめぐることになります。太陽が約半日で東から昇り、西に沈むことをイメージするとわかりやすいでしょう。

そのため、ハウスを使った占術は、少しの時間や場所の違いで大きく結果を変えます。正確な出生日時、場所がわかるのであれば、精緻な占いが可能です。ハウスは自分自身や場所、状況などそれぞれが具体的な活動の分野を表します。

ホロスコープ上で感受点同士の中心角の角度のことをアスペクトと呼びます。この角度がある特定のものになった時に、「アスペクトを形成する」と言います。

例えば2つの惑星がぴったり同じ角度になった場合は「コンジャンクション(0度)」といい、「お互いの意味を強める関係」を指します。アスペクトは正確な角度だけではなく、オーブと呼ばれる数度の許容範囲を持っています。

オーブの範囲内であればアスペクトの影響が現れ、その角度が小さいほど強力に作用します。

先述の通り、ホロスコープは「ある瞬間の天球の様子を二次元にしたもの」です。占星術では以下のようなホロスコープが使われます。

その人が生まれた瞬間の星の配置を示したもの。出生図。

その人が持って生まれた資質や傾向、可能性などを読み解くことができます。

今この瞬間の星の配置を示したもの。

占う瞬間のチャートから、近い将来を読み解くことができます。

占いたい時期の星の配置を示したもの。

その時期の外部的な影響を読み解くことができます。例えば、1年後の世の中を占いたい場合などです。

ネイタルチャートをベースに、その人が生まれてからの時間の経過を示したもの。

今の立ち位置などを読み解くことができます。

2つ以上のネイタルチャートを合成したもの。

お互いの相性を読み解くために用いられ、家族やグループのような複数人を占うこともできます。

占星術の起源は古代バビロニアを発祥とするとされています。

古代バビロニアで行われた大規模な天体観測が起源であり、ギリシア・インド・アラブ・ヨーロッパで発展した西洋占星術・インド占星術と、中国など東アジアで発展した東洋占星術に大別することができます。

バビロニアでは、紀元前2千年紀に「天の徴(しるし)が地上の出来事の前兆を示す」という考えが生まれました。ただし、当時前兆と結び付けられていた出来事は、君主や国家に関わる物事ばかりで、その読み取り方も星位を描いて占うものではなく、星にこめた象徴的な意味を読み取るものに過ぎませんでした。

この「バビロニア占星術」は紀元前3世紀頃にギリシアに伝わり、個人の運勢を占うホロスコープ占星術へと発展していきました。

現在では誰でも自分の誕生日や出生時刻を知っていますが、昔は自分の誕生日さえ知らない人がたくさんいました。そんな時代の中で、体系化されていったのが「ホラリー占星術」です。

「ホラリー占星術」は誕生日時から読み解くものではなく、質問を元にチャート(ホロスコープ)を作成し、解読していく占星術です。つまり、「特定の質問に対して、特定の答えを出す」ことができます。誕生日時を必要としないとても便利な占術であるとともに、惑星、ハウス、サインの意味などが実用的に解かれており、西洋占星術の基礎的な占術となっています。

「ホラリー占星術」は伝統的な占星術が見直される動きの中、いま再び見直されています。

占星術とは一般的に太陽を中心とし、そこから惑星が星座にどのような影響を与えるかをホロスコープから読み解いていきます。その読み方が「現代占星術」と「古典占星術(伝統的占星術)」とでは大きく異なります。

私達が普段目にしている占星術は「現代占星術」と呼ばれているものです。「古典占星術」は「現代占星術」以前の占星術ということで呼ばれていると捉えて下さい。「現代占星術」と「古典占星術」の具体的な違いは下記のとおりです。

占星術はただ単に運命を占うというものから、人それぞれの内面を表しているのではないかと解釈されるようになり、天王星の発見からこれまでの理論を見直すことになりました。すなわち、人間は惑星の影響を直に受けているということになります。

2006年に基準を満たさないという理由から冥王星は惑星から除外され準惑星となっていますが、占星術においては10の惑星として冥王星も含まれます。また、天文学においては月や太陽は惑星ではありませんが、占星術では惑星と呼ばれます。

古典占星術では「惑星がどのサイン(十二宮)に入ったときどのぐらいの力が発揮されるか」という考えに基づいており、惑星の状態の良し悪しを見ることを最初の段階で重要視します。見ていく惑星が太陽と限定はされず、それぞれの惑星(太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星)がそれぞれの星座においてどのくらい影響を及ぼしているのか、一番強い影響を受けている惑星は何かということを読み解いていきます。

太陽を中心として、そこから惑星が星座にどのような影響を与えるかで読み解いていきます。太陽を中心とする理由は、太陽が占う本人を表しているためです。

惑星はそれぞれ象徴的な意味を持っています。ハウス・サイン・アスペクトといった占い方法において、その惑星の配置がどこにあるかを分析することで様々な事象を読み解きます。

生まれた時の惑星の位置を表すネイタルチャートに用いて実際に解釈すると以下の例のようになります。

惑星の持つ意味は、その惑星が入っているサインの性質を帯びます。

太陽が牡羊座に入っている場合、占う対象者の太陽の性質は牡羊座的になります。

⇒「対象者の基本性格が我慢強く安定を求める傾向にある」

惑星が入っているハウスの場面でその惑星の持つ意味が作用すると関連づけられます。

火星が11ハウスに入っている場合、占う対象者の火星の性質は11ハウスの場面に作用する傾向があるということになります。

⇒「対象者の行動力や活発なエネルギーは、グループやネットワークといったその人を取り巻く環境の場で発揮される」

2つの惑星の持つ意味がアスペクトの関係(調和・不調和)にあると解釈します。

金星と木星が120度、トラインの関係にあった場合、金星と木星は調和の関係にあるということになります。

⇒「対象者の愛を求める精神は、木星のエネルギーにより拡大されるので愛情面に恵まれる」

西洋占星術は歴史の長さから、その中でも非常に多くの占術が考案されました。サイン、ハウス、アスペクト以外にも以下のような占術もあります。

エレメントとは十二星座を火、地、風、水の4つの元素に分類したものです。エレメントにはそれぞれ性質があり、その性質の傾向が個人の性格にも表れやすいと言われています。

火には「上へ上へと昇っていく」性質があることから、向上心が強く積極的で情熱的です。また、火は物事の始まりを司る活力の象徴であることから、人々の先頭に立って進む力を持ちます。直感力にも優れているため決断はスピーディーです。

一方で、人から指図をされることや、ルーティンワークは苦手です。

土には「固める」という性質があることから、とても実質的で安定感のあるものを求めます。思いついたアイディアを形にすることも得意です。思い切った行動をすることはほとんどなく、石橋を叩いて渡るとても慎重なタイプです。

一方で、急な環境の変化が苦手で、常に同じ状態でいることを好みます。

風は「常に流動的で止まることがない」という性質があることから、縛られることを嫌い、自由であることを好みます。また、風は情報や知識の象徴であることから、コミュニケーション能力が高く、広いネットワークから多くの情報を得ようとします。

一方で、相手から感情をぶつけられる等、面倒なことは苦手です。

水には「くっついて交ざり合う」という性質があることから、共感力が非常に高く、相手の気持ちや考えを大切にします。とても優しく思いやり溢れる性格です。また、水は感情の象徴であることから、相手との感情的な結びつきや共感を求めようとします。

一方で、常に相手のことを気遣いますが、それが優柔不断さを生むこともがあります。

サビアン占星術は1925年にアメリカで生まれた占星術です。自らの過去や恋愛に関することをはじめ、仕事、結婚、将来のことなど人生において気になるほとんどのことを占うことができます。サビアン占星術と一般的な占星術との違いは二点あります。

一つ目は、一般的な占星術よりも詳しく占うことができるという点です。一般的な占星術では星座を12個に分けるのに対し、サビアン占星術では1つの星座をさらに30度に分け、その1度1度にイメージとなるシンボルが割り当てられています。そのため、より細密に占うことが可能です。

二つ目は、イメージから運命を読み解くという点です。一般的な占星術では運命を読み解く際はアスペクト等の伝統的な技法を使います。しかし、サビアン占星術では、その人に割り当てられたサビアンシンボルのイメージから運命や進むべき道を読み解いていきます。

「月齢」は、完全な新月(朔・さく)を0として、朔からの経過日を日数で表します。一方、「月相」は月の満ち欠けの状態のことです。「新月」「上弦の月」「満月」「十六夜」などで表されます。月齢と月相は近い関係にありますが、月が地球の周りを公転し、地球自身も公転しているため、完全には一致しません。

「月齢」「月相」共に占星術的にも重要な意味を持ち、生まれた時の月から運命を占うことができると考えられています。